Veltroni a La Stampa:«Rischiamo che arrivi qualcuno e spazzi via tutto»

Stefano Marroni per La Stampa, 18 settembre 2007

Uno dei pochi posti di Roma in cui Walter Veltroni non ha cambiato davvero niente è l’ala al primo piano del Campidoglio che accoglie gli uffici del sindaco. Una teoria di stanze dai soffitti alti che si aprono una nell’altra alle spalle dell’aula Giulio Cesare, e culmina nel salottino degli effetti speciali, quello che si affaccia a precipizio sui Fori e al padrone di casa consente di regalare ai suoi ospiti la possibilità di affacciarsi al balconcino e godersi in solitudine e in silenzio lo spettacolo della più grande area archeologica del mondo distesa ai loro piedi, con sullo sfondo la mole del Colosseo, e a destra quella del Palatino. Un posto unico, che a Veltroni serve per spiegare la chiave del successo di Roma, e insieme - in modo trasparente - alludere al destino di chi governa l’Italia: «In queste stanze, a questa scrivania - dice - prima di Francesco Rutelli e di me si sono succeduti molti sindaci condizionati dalle correnti, ossessionati dal problema di tenere insieme le loro maggioranze. Gente che durava magari un anno, e di cui tutti gli interlocutori - le categorie, gli interessi costituiti, le lobby, i sindacati - conoscevano la fragilità. Non è difficile capire perché le cose sono andate come sono andate per tanti anni, e perché a questa città fosse stato predetto un declino inevitabile. Poi l’elezione diretta del sindaco ha cambiato tutto. Ha garantito stabilità, coesione, continuità. Ma soprattutto ha garantito a chi governa la possibilità di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. Che vuol dire ascoltare, concertare. Ma poi decidere, in coerenza con il programma con cui ci si è presentati davanti agli elettori. È questo che ha cambiato Roma: che l’ha rimessa in moto, le ha consentito di ritrovare una vocazione, un’identità, le energie che ne hanno ricostruito l’orgoglio. L’efficienza di un modello in cui concertazione e decisione vanno insieme». Parla di Roma, il sindaco. Della formula che ha garantito alla capitale spompata che Francesco Rutelli ereditò nel ’93 dagli uomini di Roma ladrona un decennio di crescita senza precedenti. Ma senza nascondere che anche nel bagaglio che il candidato segretario del Partito democratico porterà con sé ci sarà molto di questa esperienza, per preparare ancora una volta il centrosinistra alla sfida del governo: «Un Paese che giorno dopo giorno appare sempre più dominato dall’irresponsabilità e dalla piaga dei veti incrociati - spiega - ha bisogno di fare sua la cultura della decisione. Ha bisogno subito di riforme che lo trasformino in una democrazia in grado di decidere». Per non perdere il treno della crescita, e ritrovare un ruolo nel mondo globalizzato che lo sottragga ai rischi di una marginalizzazione della sua economia. Ma soprattutto perché l’alternativa è il moltiplicarsi di un disagio che alla lunga - avverte - prepara rischi per la stessa democrazia. I cittadini si specchiano in una politica che continua a macinare parole invece di fare, come se non si rendesse conto di quel che le succede intorno: una specie di orchestrina del Titanic che continua a suonare come se nulla fosse, che ogni giorno scopre un’emergenza nuova, ma sistematicamente dichiara che l’affronterà domani. Finché non arriverà qualcuno che spazzerà tutto via dicendo: “Basta con questa lentezza: datemi il potere, ci penserò io”. Un qualcuno che non è detto debba portare il buffo cappello a tre punte del colonnello Tejero: il Berlusconi del ’94, in fondo, ha tentato una risposta a questo malessere, prima di imbrigliarsi da solo, e finire per entrare a far parte anche lui di un sistema gelatinoso. È un pericolo che possiamo evitare a patto di cambiare prospettiva, di metterci nell’ottica di fare. Di dare l’attenzione che meritano al disagio e al talento, che sono le due facce di questo Paese di cui spesso ci dimentichiamo. Di affrontare e risolvere in tempi ragionevoli enormi problemi strutturali che altri Paesi hanno già alle loro spalle. E impegnarci tutti in una rigenerazione ideale e morale che è la condizione per dare un futuro alla politica». È la ricetta di un uomo che torna al centro della scena politica con alle spalle sei anni vissuti in un curioso limbo, in una condizione che per i leader del centrosinistra ne ha fatto un po’ l’analogo del Commendatore mozartiano. Tenendolo al riparo dal logorio delle battaglie di tutti i giorni, e insieme accreditandolo come uomo di governo da un ruolo istituzionale la cui visibilità è cresciuta man mano che Roma metteva in fila i numeri della sua rivincita. Ma Veltroni scuote la testa, se gli prospetti l’idea di aver centrato l’obiettivo sulla scia di un perfetto calcolo politico: «Quando nel 2001 feci la scelta di candidarmi a sindaco di Roma - racconta - lo feci anzitutto perché me lo chiesero in parecchi. Molti, immagino, perché volevano che smettessi di essere il segretario dei Ds. Altri magari perché pensavano davvero che con me si potesse vincere a Roma. Ma devo dire che non ho lasciato malvolentieri il Botteghino. Sinceramente penso che quello non fosse il mio lavoro, anche se abbiamo fatto cose importanti, l’elezione di Ciampi al Quirinale, il congresso di Torino… Viceversa, ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto fare il sindaco a Roma, cimentarmi con la guida della mia città, del posto in cui da consigliere comunale, con Petroselli, ho fatto le mie prime esperienze di amministratore. Ma non fu una scelta comoda, come qualcuno fece capire. Non mi cercai i paracadute: mi giocai tutto in una sola partita che non era affatto facile vincere, sapendo che se avessi perso avrei dovuto fare un altro lavoro. Non so come sarebbe stato: so però che c’è mancato poco...».

Perchè spesso la

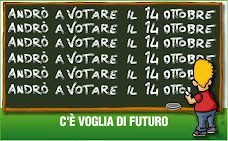

Perchè spesso la  22 parole per un linguaggio nuovo della politica.

Clicca

22 parole per un linguaggio nuovo della politica.

Clicca

Nessun commento:

Posta un commento