di Marco Filippeschi(tratto da AA.VV.,

Partito democratico. Le parole chiave. Roma, Editori Riuniti, 2007)

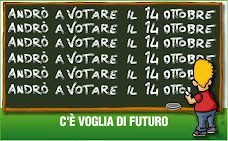

Il bipolarismo è l’habitat politico dei riformisti italiani, una precondizione irrinunciabile per dare finalmente al nostro paese una politica forte ed efficace. Si può dimostrare come, purtroppo, soprattutto a causa della rinuncia al sistema elettorale maggioritario, con l’abbandono dei collegi uninominali, il bipolarismo italiano, già evidentemente difettoso, sia stato gravemente indebolito in alcuni dei suoi capisaldi essenziali e come il sistema stia scivolando pericolosamente su un piano inclinato generando una sempre più grave delegittimazione della politica. In questa situazione, il progetto del Partito democratico va controcorrente ed è perciò ancor più necessario, a patto che proponga con forza l’obiettivo di una solida strutturazione bipolare del sistema politico italiano e coerenti dinamiche democratiche e organizzative del nuovo partito.

Nella crisi della politicaL’Italia non è il solo paese dell’Occidente a versare in difficoltà di legittimazione della politica. L’erosione è dovuta a fattori diversi. Innanzi tutto alla limitatezza delle politiche nazionali di fronte agli scenari globali, a poteri e a dinamiche sociali e comunicative che non conoscono confini, ad una crisi del sistema di sviluppo e degli ecosistemi che non hanno confini. Poi, come ci ricorda Zygmunt Bauman, in Europa lo spiazzamento è dovuto alla crisi dello Stato sociale, nato negli anni della grande depressione come progetto «di libertà dalla paura». In molti paesi l’elettorato è diviso in due parti pressoché uguali e le elezioni si vincono sul filo di frazioni percentuali. Spesso sono emerse forze anomale, antisistema o ai limiti dei sistemi: integraliste, xenofobe, etnoregionaliste. Mentre sono entrati in scena partiti e leader populisti, non solo nelle fragili democrazie dell’Est europeo, che si sono fatti forti dei sentimenti antipartito. La crisi del modello sociale europeo, che si somma alla percezione degli effetti delle migrazioni e alla minaccia del terrorismo internazionale, divide, crea ansie, insicurezze e così allarga i confini di una politica dell’emotività. E spinge la politica a creare risposte a quel livello, a rilegittimarsi investendo sulla paura, alimentandola, a ridefinirsi cercando nuovi fondamenti reazionari. Tutto ciò chiede più politica e un discorso pubblico nuovo, aderente alle sfide inedite, lontano dagli schemi del passato. Chiede una politica forte, una democrazia efficace, capace di decidere rapidamente, con leadership che impersonino positivamente l’attesa di cambiamento. In altri paesi le istituzioni e i partiti, per quanto più deboli e criticati che in passato, rappresentano riferimenti saldi agli occhi dei cittadini. Anche i partiti, quelli più grandi, sono ancora percepiti quali istituzioni stabili e indiscutibili nella loro funzione da una vasta maggioranza dell’elettorato. Una funzione che si è modificata nel tempo: partiti con più forte comando centralizzato e sostegno pubblico, minore radicamento territoriale e sociale, che mantengono un sostanziale monopolio del reclutamento della classe dirigente politica e del governo ai diversi livelli. Partiti meno legati al loro popolo, ma con una funzione che resta fondamentale, anche per contrastare estremismi e populismi.In un quadro già problematico, l’Italia presenta molte specificità che indicano di una crisi più grave della politica e della funzione dei partiti. Le nostre patologie si sommano alle tare storiche che non abbiamo risolto e che via via si sono accumulate: fragilità alla nascita, infeudamento progressivo e perdita d’efficienza dello Stato; dualismo territoriale; presenza delle mafie; enorme debito pubblico; crollo della natalità; sproporzionata dipendenza energetica; capitalismo fragile e spesso protetto dalla competizione. E poi, dagli anni settanta: crisi di legittimazione e di funzionamento delle istituzioni politiche, decadimento dei partiti politici.L’Italia vive un rischio di declino anche per il suo bipolarismo debole, per l’estrema frammentazione dei partiti, per i costi esorbitanti delle rendite di posizione del ceto politico e per l’inefficienza della politica. Viene facile accostare questa situazione, a fronte dei cambiamenti globali che possono marginalizzare il ruolo del nostro paese, a quella denunciata da Niccolò Machiavelli nel Principe, di un’Italia frammentata in tanti piccoli stati, spesso rivali e fatalmente soggiogati da potenze straniere. Tante immagini si sovrappongono e chiedono oggi alla politica lo stesso coraggio rivoluzionario del segretario fiorentino.La crisi del circuito istituzioni-partiti-società è un carattere determinante della crisi italiana. Perciò si deve dire chiaro che non possiamo accontentarci della politica com’è. Che serve un riformismo dal basso anche su questo versante. Altrimenti perché stupirsi della privatizzazione del potere e dell’insofferenza alle regole che Berlusconi rappresenta? Si alimenteranno ancora l’antipolitica e il qualunquismo che gonfiano i consensi di una destra che al governo ha fallito, sommandosi agli egoismi, ai corporativismi e a tante arretratezze. Ancora, perché stupirsi del sequestro di Abu Omar e della vicenda Telecom-Sismi o del caso sconcertante di spionaggio politico-economico emerso nella vicenda Telecom-Corriere della Sera? Una politica debole non garantisce la sicurezza e l’autorevolezza del nostro paese nei rapporti con gli alleati, né tiene a bada le cordate di potere che condizionano pesantemente la politica. Una politica vulnerabile può invece garantire interessi privati che assorbono beni collettivi e dissipano potenzialità industriali e che possono mettere in vendita anche la sicurezza del paese. Per questo tra lo sforzo per liberare energie, per ricreare crescita economica e dinamismo sociale, e quello per una rilegittimazione della politica, con riforme elettorali e istituzionali e con quell’autoriforma della politica che chiamiamo partito democratico, c’è un legame molto stretto.

Un partito grande

C’è dunque una missione nazionale per un grande partito riformista e democratico. Per questo serve un partito vero, un partito grande: per chiudere una lunghissima transizione, che non per caso è innanzi tutto una transizione istituzionale incompiuta, che oggi espone al rischio di un riflusso in logiche trasformiste. Serve un «redentore», si può dire, citando Niccolò Machiavelli e la chiusa del Principe. La ragione della scelta per il partito democratico sta in primo luogo in questa motivazione di fondo, in ciò che di più urgente dobbiamo fare per futuro dell’Italia e per fortificare la nostra democrazia. Una motivazione che è preliminare alle ragioni di carattere storico o ai disegni identitari e programmatici.Un partito grande, inoltre, è un partito che ha una visione generale e laica della politica e della società e rappresenta meglio l’interesse nazionale, che è trasversale alle appartenenze sociali, e l’interesse dei più deboli, che non può essere tutelato da partiti piccoli. E’ un segno di arretratezza e di smarrimento l’idea che a sinistra si contrappone all’Ulivo di un ritorno al lavorismo, ad un’idea di partiti di appartenenza, necessariamente piccoli: per la rappresentanza esclusiva dei lavoratori dipendenti, ad esempio, e così via. Una visione lontana dalla storia del riformismo di sinistra in questo paese, di quello comunista e socialista, oltre che estranea all’interclassismo cattolico. Ma anche molto distante dalla grande tradizione sindacale confederale della Cgil, come ci ha insegnato tante volte Bruno Trentin. Che oggi si debba ridiscutere di questo è un segno di tempi non felici. L’Ulivo è anche la garanzia di un riformismo che possa rappresentare forti e strutturati legami sociali nel lavoro dipendente, nel lavoro autonomo, nel lavoro d’impresa.

L’Ulivo e il bipolarismo

Il risultato elettorale del 9 aprile e quelli delle elezioni precedenti dove si è presentata la lista unitaria dell’Ulivo sono significativi anche perché ottenuti con sistemi elettorali che non favorivano le aggregazioni. Per l’Ulivo, hanno valso soprattutto ragioni dovute al bisogno di unità, di semplificazione, di razionalità dell’offerta politica in senso bipolare. Il voto all’Ulivo è stato in sé un voto critico e utile: critico della debolezza della politica – e della prepotenza di partiti piccoli, le ricerche ci dicono che i cittadini leggono così, in modo estremamente critico, il cambio della legge elettorale – e utile a valorizzare un’occasione di unità e ad indicare un rimedio, una via d’uscita. Ecco che anche questo consenso si può vedere come riflesso positivo del bipolarismo, come aspettativa e disponibilità, largamente trasversale agli schieramenti, per un sistema dell’alternanza maturo e solido. Una grande risorsa, questa, se sarà valorizzata dalle forze politiche che hanno interesse a migliorare e stabilizzare un forte sistema bipolare. Oppure un grande potenziale di delusione se questa aspettativa sarà frustrata, con un inevitabile slittamento a destra, in senso populista, delle disponibilità dell’elettorato. Dunque, serve non dimenticare mai che la fragilità del bipolarismo italiano e la debolezza della politica non sono di sinistra e non portano a sinistra.La crisi traumatica della prima Repubblica ha prodotto il bipolarismo. Questo si può dire con sicurezza: la durata dei governi si è allungata di molto, l’alternanza di governo è stata messa ripetutamente alla prova, la concezione bipolare della politica è diventata patrimonio di una larghissima e trasversale maggioranza degli italiani. Il bipolarismo è diventato la regola a tutti i livelli, dal governo dei comuni alla politica nazionale. Detto questo, i rischi di un riflusso sono evidenti come i punti deboli in partenza.L’esperienza delle prime elezioni politiche fatte col sistema maggioritario portò a stringere alleanze più ampie possibili, anche a spese della coerenza politicoprogrammatica delle coalizioni. Includendo nelle coalizioni anche forze con comportamenti o programmi antisitema. Date le nuove regole elettorali, la spregiudicatezza inclusiva di Berlusconi già dal 1994 ha creato, insieme, il bipolarismo e una sua grave distorsione. Così, soprattutto per il campo del centrosinistra, si è innescata una dinamica che, a dispetto di ogni positiva razionalità, ha ostacolato la costruzione di partiti più grandi. Il bipolarismo dall’inizio non è riuscito a diminuire il numero dei partiti: fino all’abbandono dei collegi uninominali in Parlamento erano presenti 9-10 partiti. Gli stessi numeri della prima Repubblica, in sostanza, ma senza due partiti grandi che per consensi si staccassero nettamente dagli altri, come furono la Dc e il Pci. Per la pressione dei partiti più piccoli, i regolamenti delle camere, in particolare riguardo alla costituzione e al finanziamento dei gruppi parlamentari, hanno incentivato la frammentazione. All’opposto delle regole ferree antiframmentazione che vigono, per esempio, nel sempre citato sistema tedesco. Poi, con la nuova legge elettorale, i partiti più grandi non sono cresciuti e i partiti presenti in Parlamento si sono moltiplicati e ormai, nell’ultima crisi di governo, si sono contati ventidue gruppi consultati dal Capo dello Stato, ai quali corrispondono venticinque partiti presenti in Parlamento.Alla proliferazione dei partiti ha concorso anche una frammentazione di carattere locale, soprattutto nelle elezioni comunali, per la convenienza ad avere in campo più liste e più candidati in corsa, a contendersi le preferenze. La fragilità dei partiti, sommatasi a regole elettorali assai permissive, che premiano le coalizioni ma non disincentivano la frammentazione, ha dato spazio a liste civiche e al riemergere di micropartiti. La centralità del meccanismo della preferenza ha portato un’ulteriore segmentazione: di corrente, di categoria, di provenienza regionale e di clientela, soprattutto dove questa degenerazione è costitutiva dei sistemi politici locali e si sta aggravando.Tutto ciò ha accresciuto e legittimato ad ogni livello l’ansia di visibilità dei partiti e dunque la loro litigiosità, anche intracoalizionale, e nell’insieme ha complicato e reso ancora meno digeribili i messaggi politici. Là dove, vista la dimensione dei problemi da risolvere, sarebbe invece necessario un fortissimo impatto di alcuni chiari messaggi riformatori. E’ cronaca politica di tutti i giorni: ben rappresentata dai pastoni politici dei telegiornali o dalle cronache locali dei quotidiani. Mentre in altri programmi si vedono crude cronache che rappresentano il disfacimento d’istituzioni fondamentali e l’assenza o l’affanno della politica. Si tratta dunque di messaggi che contraddicono e svuotano il nostro bipolarismo, rendendone sempre più labili le virtù.

Le riforme che servono

I rischi cui espone l’eccessiva frammentazione politica italiana sono evidentissimi. Frammentazione della politica e frammentazione sociale s’inseguono in una spirale perversa. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha usato parole forti. Ha chiesto un’intesa tra i poli per le riforme, per «istituzioni più riconosciute e più forti», per un accordo su «meccanismi elettorali che rendano più lineare e sicura la formazione delle maggioranze chiamate a governare il paese». Ha chiesto «democrazia e trasparenza nella vita dei partiti». E’ il segno di una preoccupazione che dev’essere condivisa. Senza un’efficace riforma della legge elettorale e alcune essenziali riforme della Costituzione non ci sottrarremo al rischio del crollo di un sistema politico debole, delegittimato, con partiti da anni al minimo di credibilità, all’ultimo posto nelle graduatorie di popolarità. Infatti, non c’è il solo scenario, pure inaccettabile, di un lento scivolamento nel declino, con la politica che possa continuare a fare i suoi giochi di parole nel proprio recinto sempre più stretto. Un nuovo crollo, dopo la crisi della prima Repubblica, non porterebbe di certo a sinistra, porterebbe l’Italia più a destra.Serve la riforma del Titolo V, nel senso di un federalismo solidale. Ma non si può essere ancora disattenti alla crisi del Parlamento: serve soprattutto il rilancio del monocameralismo, o del bicameralismo differenziato, con una riduzione complessiva del numero dei parlamentari e con l’istituzione del Senato delle Regioni e delle Autonomie per cui si possa prevedere l’estensione del diritto di voto fino ai diciottenni e l’adozione di un sistema elettorale specifico. E’ utile il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, dentro la cornice definita dall’esito referendum costituzionale, per accrescere l’autorevolezza e la stabilità dell’esecutivo. Serve un’armonizzazione delle scadenze elettorali, per evitare la campagna elettorale permanente che vive il nostro paese.Il varco aperto dalla legge elettorale approvata in extremis dalla destra va chiuso, approvando presto una nuova legge, con collegi uninominali e doppio turno, sistema adeguato a risolvere i problemi di rappresentanza e di governabilità del paese, e comunque con un sistema che migliori il bipolarismo – di coalizione o di partito – e consenta maggiore coesione politica delle maggioranze che sorreggono i governi. Un sistema che riduca la frammentazione politica, garantisca il radicamento territoriale degli eletti e il riequilibrio della rappresentanza di genere. Il varco va chiuso e perciò bisogna anche essere aperti alla promozione del referendum abrogativo della legge elettorale: un’iniziativa che se decollerà con la forza necessaria potrà fare pressione per l’approvazione di una buona legge elettorale, in un percorso parlamentare già molto difficile.Dunque l’Ulivo deve avere un suo disegno compiuto, leggibile, comunicabile, non contraddittorio col progetto del Partito democratico, su cui costruire alleanze nella società e suscitare una spinta dal basso, per poi poter condurre da una posizione solida il confronto in Parlamento e le mediazioni che saranno necessarie. Servono riforme che riconcilino la politica con i cittadini. Dobbiamo chiedere a tutti, anche ai grandi partiti della destra, di ragionare con questo respiro. E servono riforme anche per evitare tentazioni neocentriste. Il fatto che oggi si discuta di partito unico della destra con la prospettiva di un’unificazione tra Forza Italia, aderente al Ppe, e Alleanza Nazionale, ancora esterna al Ppe, la dice lunga. Nella scorsa legislatura se ne discuteva per i due partiti italiani del Ppe: Forza Italia e Cdu, come semplificazione possibile, frutto delle dinamiche del bipolarismo e della legge elettorale maggioritaria. Dinamiche che oggi, evidentemente, si sono invertite per il varco proporzionalista apertosi nel sistema. Con una leadership centrista che, dopo aver ottenuto dai suoi alleati la rinuncia al sistema maggioritario, oggi chiede apertamente un affrancamento dal bipolarismo.

Superare la frammentazione, fare partiti grandi e aperti

Quella della frammentazione è una patologia politica italiana molto grave. E’ un record europeo, come ha dimostrato Roberto D’Alimonte: siamo primi per numero dei partiti e ultimi per dimensione dei partiti. La tabella di confronto tra i paesi dell’Unione Europea elaborata da Antonio Floridia dà un quadro chiarissimo. La somma dei due maggiori partiti in Spagna fa l’80%, in Germania il 70, in Gran Bretagna il 68, in Francia – dove i partiti sono in difficoltà – il 58 per cento. Oggi invece, Forza Italia e Ds fanno appena il 40 per cento dei voti. Il partito socialista di Zapatero da solo ha il 43.3% e la Spagna vive il forte dinamismo che vediamo. Ma, fino agli anni ottanta, col sistema già in crisi, anche in Italia la somma dei due partiti più grandi, Dc e Pci, superava il 60 per cento. Mentre alla metà degli anni settanta superava ampiamente il 70 per cento. Dunque, non esiste una maledizione italiana della frammentazione: siamo in una crisi molto grave, ma si deve e si può fare un’inversione di rotta.Il nanismo dei partiti è una delle ragioni di debolezza della politica, di fronte alle dinamiche globali e a quelle economico-sociali che già mettono in discussione le forme e la forza della rappresentanza e l’efficacia della democrazia. Con partiti piccoli si aggrava il deficit democratico dei partiti denunciato da Giorgio Napolitano. Ben oltre il caso estremo di Forza Italia, dove vige un leaderismo assoluto e anomalo – ma ci sono anche noti casi di leaderismo mignon o di partito familiare. Uso le parole di Piero Ignazi: «il fossato tra vertice e base si è dilatato a dismisura, rendendo più efficace la leadership ma minando alla radice l’essenza democratica dei partiti. Il deficit di legittimità dei partiti dipende anche e soprattutto da questo distacco che ha proiettato su di loro un’immagine verticistica e personalistica, in contrasto con il mito razionale della democrazia partecipativa che i partiti incarnano». E’ questa la prima ragione che rende necessarie e ha fatto sperimentare nuove regole partecipative, quali le primarie, per un positiva personalizzazione nei partiti e, in molti partiti europei, il coinvolgimento diretto degli iscritti nelle decisioni essenziali. Sono in calo anche le adesioni ai partiti. I Ds, con i loro seicentomila iscritti, sono il secondo partito europeo, dietro alla Spd (ma la Germania ha 90 milioni di abitanti e la Spd il 34 per cento dei voti). E’ un partito non immune da difetti, ma è di certo un fenomeno positivo, anche perché si tratta d’iscritti veri. La sua vita interna è trasparente e lo stesso non si può dire per molti degli altri partiti. Poi ci sono le statistiche mortificanti sulla rappresentanza di genere in politica: queste parlano da sole e pongono una questione democratica, che va ben oltre i problemi della vita interna ai partiti. Le donne sono sottorappresentate soprattutto là dove si sceglie col voto di preferenza, che si è dimostrato nei fatti un arma micidiale di discriminazione. Mentre lo stesso non si può dire per le primarie: perché in queste, invece, si possono già far valere regole d’autodisciplina e quote per la rappresentanza di genere. Si può aggiungere, guardando all’esperienza, che i partiti grandi sono quelli dov’è più facile il ricambio generazionale – ho presente i progressi fatti in questi anni dai Ds nelle regioni rosse – e l’apertura a forze esterne: un partito grande come il Pci poteva permettersi di eleggere i molti parlamentari della Sinistra indipendente. Oggi invece, con partiti piccoli, c’è molta maggiore chiusura.Dunque servono partiti più grandi e aperti. Mentre vediamo che ci sono poteri che puntano su una politica debole, subalterna, a sovranità limitata. Su partiti piccoli e verticisti, leggeri e manovrabili. Il Partito democratico va pensato invece un partito protagonista di una nuova democrazia dei partiti, popolare e partecipato. Composto da iscritti e non fatto di tessere distribuite a notabili locali e da questi a gruppi di clienti da schierare in qualche congresso. Fatto di uomini e di donne, che abbia in programma di colmare lo squilibrio della rappresentanza di genere, anche con l’adozione di quote di rappresentanza. Che non sia strutturato in modi elitari, né plebiscitari. Che possa anche avvalersi di nuove e trasparenti regole democratiche, quali le primarie. Un partito che sia forte dell’uso della rete, delle esperienze di democrazia partecipativa, di un rapporto pattizio con sindacati, associazioni e movimenti. Che riconosca in modo più vincolante il ruolo di partito degli eletti, per non accrescere ancora la distanza tra le sue rappresentanze e la sua base associativa. Un partito promotore di una legge per la democrazia nei partiti, per la partecipazione politica e per il finanziamento della politica, che interpreti l’articolo 49 della Costituzione, e di provvedimenti seri e incisivi, non demagogici, per ridurre i costi impropri della politica.

La scelta

Non si devono subire le critiche e gli scetticismi per la difficoltà dell’impresa. Si deve chiedere a chi non condivide l’obiettivo del Partito democratico o a chi ancora non se la sente se la politica italiana possa restare così com’è. Se serva o no anche una strategia d’aggregazione bipolare coraggiosa, per ridurre la frammentazione, per fare partiti grandi, insieme a buone riforme elettorali e costituzionali. A questa domanda non si potrà sfuggire. Si può rispondere no, e arrendersi così alla realtà di partiti che, quando sono grandi com’è quello dei Ds, hanno il 17.5% per cento dei voti, tutelare solo il marchio o glorificare coalizioni sempre più frantumate. Pur sapendo che in queste condizioni non si governa nessun altro grande paese, non si fanno le riforme che servono, non si rimedierà ad una società sempre più ingiusta e priva di orizzonti per chi ha bisogno di essere non ostacolato o d’essere accompagnato per costruirsi il futuro. Se invece alla domanda si risponde, responsabilmente: «sì, servono partiti più grandi», allora si dev’essere conseguenti e scegliere. Perché è più realistico affrontare un passaggio difficile, com’è la costruzione di un nuovo partito, provarci davvero, che sperare nella rigenerazione spontanea di un sistema dei partiti che è giunto ad un punto limite. Si potrebbe capire chi dicesse senza infingimenti: «sono d’accordo, però perseguo un altro progetto, quello di unificare i Ds con la sinistra alternativa, con Rifondazione comunista». Si dovrebbe riconoscere valore ad un altro processo d’aggregazione, che contemplasse la scelta di regole per il bipolarismo e contro la frammentazione, che non fosse un altro investimento furbesco su una rendita di posizione. Di più. Alle stesse condizioni, credo che dovremo essere noi dell’Ulivo, costruendo un partito grande, riformista e non moderato, a sfidare la galassia della sinistra radicale e a dirle: «provate anche voi a costruire qualcosa di più grande». Dunque, c’è da scegliere: galleggiare nella crisi della politica, mantenendo i partiti come sono, o aggregare forze per superarla. E’ di fronte a queste scelte che proprio il tema della collocazione internazionale dà conto della fragilità delle alternative al progetto dell’Ulivo. Assunto l’habitat politico del bipolarismo e l’obiettivo di creare partiti grandi come necessità storica, la scelta di unire i Ds e la Margherita, altre forze e movimenti di tradizione ed impegno democratico, per i Ds è chiaramente alternativa a quella di un’improbabile unificazione con Rifondazione comunista, per collocarsi in Europa con Oskar Lafontaine e dunque fuori dal Pse. E per la Margherita è di certo alternativa ad una riunificazione dell’area politica ex democristiana in una formazione neocentrista. Questo è l’incrocio ineludibile cui siamo di fronte. E qui sta l’onere della chiarezza, della proposta e della scelta, che vale per tutti.

Marco Filippeschi è Deputato de L’Ulivo alla seconda legislatura, fa parte della Segreteria nazionale dei Ds ed è responsabile del Dipartimento Istituzioni del partito.

QUATTRO LIBRI CONSIGLIATI:N. Machiavelli, Il Principe, Torino, Einaudi, 1962.

M. L. Salvadori, Storia d’Italia e crisi di regime. Alle radici della politica italiana, Bologna, Il Mulino, 1994.

S. Ceccanti, S. Vassallo, Come chiudere la transizione. Cambiamento, apprendimento e adattamento nel sistema politico italiano, Bologna, Il Mulino, 2004.

M. Mucchetti, Il baco del Corriere, Milano, Feltrinelli, 2006.

Perchè spesso la

Perchè spesso la  22 parole per un linguaggio nuovo della politica.

Clicca

22 parole per un linguaggio nuovo della politica.

Clicca